8月6、7日に5月23日から育てていたマダイが、ようやく放流の日を迎えました。本日は府内の定置網船での大量放流です。定置網船は海水を入れることができる大きな生簀が複数付いているため、大量放流には欠かすことができません。

まずは、魚をすくうことができるところまで、生簀網を寄せてきます。後ろに見える網は、鳥よけの網で、天井も含め、生簀全体を覆っています。この網がないとサギなどの鳥が寄ってきて、稚魚をみんな食べてしまいます。

このように、魚がすくえる程度に網を寄せてきます。この時、稚魚は緊張して背びれを立ててしまい、他の魚の眼をつく恐れがあるので、ほどほどに寄せて、バケツで水ごと密集した魚をすくいます。

稚魚を運ぶのは、原始的なバケツリレーです。バケツリレーで定置網の船まで運び、水ごと生簀に入れます。

生簀の中の稚魚です。密度が高いので、酸欠にならなようにボンベから酸素を供給しながらの運搬です。通常、魚を運ぶときには空気でブクブクしながら運ぶのですが、今回は密度が高すぎるため、酸素供給です。

放流場所(栽培センターから船で30分程度場所です)にたどり着くと、船の生簀でも同じように網を寄せてきます。ただ、今回はバケツではなくサイフォンを利用して、海の中(1mくらいの深さ)に放流です。海水と一緒に吸い込み、吐き出すことでマダイ同士が傷つかないように放流でき、稚魚は一目散に底に向かって泳ぐことができます。一方、バケツ等で水面(浅いところ)に放流すると、カモメなどが寄ってきて、稚魚を食べてしまいます。

放流の様子です。ホースの中をキラキラと流れていくのが、稚魚です。結構な勢いで流れていきますが、水と一緒に流れていくので、大丈夫です。

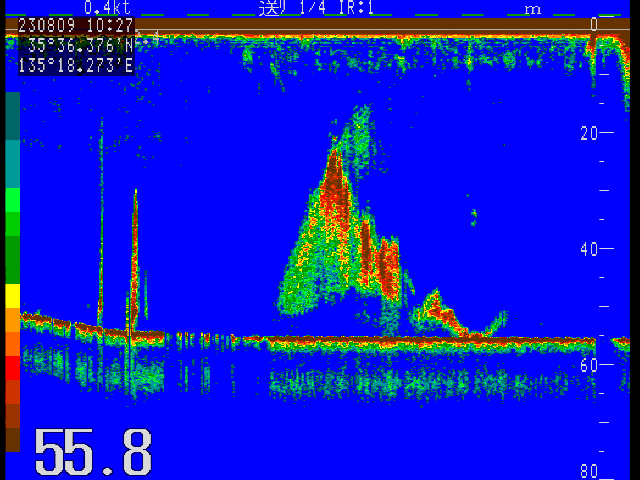

放流の際の魚探映像です(今年は撮っていないので、一昨年のものです)。左右は時間で、上下が深さです。赤く映っているのが稚魚で、水深55mの底を目指し、まっすぐに潜っていっているのがわかります。あんな小さな稚魚でも、元気に底まで泳げるのかと思うと感動です。

遊漁船業者(釣り船)の方もマダイ放流に駆けつけてくれました。栽培センターの放流したマダイ稚魚は、漁業者だけではなく、遊漁船業者や岸からの釣り人も利用してくれています。これらのことを通じて、沿海地域の地域振興に協力していくのが、水産振興事業団の仕事です。

これで、本年度のマダイの生産は終了です。5月初めの餌の生産開始から3カ月半の間の頑張りもあり、50万尾の目標に対し、68万尾を生産することができました。

コメントを残す